Medical診療メニュー

- トップページ

- 診療メニュー

Medical information診療案内

Orthodontic矯正治療

矯正治療のメリット

歯科矯正治療の主な目的は、不正咬合を改善し、噛み合わせを整えるようにすることです。

自ずと歯並びもキレイに整えられるため、見た目にも改善されます。

矯正治療には次のようなメリットがあります。

- 歯並びを整えることで、噛み合わせや咀嚼機能が改善され、健康面でも良い影響があります。

- 歯並びがキレイに揃うと歯磨きがしやすく汚れが溜まりにくくなるため、虫歯や歯周病などの歯科疾患の予防に役立つとともに口臭リスクも軽減されます。

- 歯並びを治すことで口元のコンプレックスがなくなり、笑顔に自信が持てるようになります。

小児矯正

当院の小児矯正では、お子様の年齢だけでなく、性格や生活環境にも考慮し、成長過程やお口の中の状態に適した無理のない矯正治療を行っています。

成長過程である小児は骨も軟らかいため、成長する力を利用して顎の骨を拡げていき、歯を動かしていきます。そのため、抜歯せず治療が終了するケースも多くあります。

お子様の歯並びについて些細なことでも気になることがございましたら一度、当院までお気軽にご相談ください。

-

子供の不正咬合と治療のタイミング

成人矯正はワイヤー矯正が主体になりますが、永久歯が生え揃う前の小児矯正ではどんな治療方法があるのでしょう。

また小児矯正を始めるタイミングはいつが最適なのでしょうか。

基本的に小児矯正を始める時期は早ければ早い方が良いという訳ではなく、お子様それぞれのお口の状態は違うため開始するタイミングは異なります。

不正咬合は大きく5つに分けられます。反対咬合の治療が乳歯列から始まる事が多いため、早期の治療だと3歳や4歳の時期からスタートする事があります。

これは、小児矯正で最も大切と言われる、「口腔周囲筋のトレーニング」を行う必要があるためです。歯並びがガタガタ(叢生)していたり、出っ歯(上顎前突)の患者様は大体小学校に入り、永久歯前歯と6歳臼歯が生えてくる6歳以降から治療を開始されることが多いです。 -

小児矯正の装置の種類

小児矯正では沢山の種類の装置の中からお子様の症状に合った装置を選び、成長に合わせて装置を変えていきます。

小児矯正の装置は可徹式装置といって自分で取り外しができる装置が多いのが特徴です。歯列を広げたり、骨格のバランスを調整するものが多いです。

可撤式装置である程度骨格のバランスを調整した後、そこに歯を並べる成人と同様にワイヤー矯正を併用する治療方法が多いです。

大人も子供も矯正治療が始まったら、その後は通院しなくて良いと思っている人も多いですが、治療中でも定期的にワイヤーやマウスピースの交換をする必要があります。また、矯正治療中に虫歯ができない様、メンテナンスに来ていただく必要もあります。

その都度3,000円から5,000円程度の金額が必要になるので、ご認識下さい。

成人矯正

昨今では様々な目立たない矯正装置の開発・商品化が進んだこともあり、大人になってから矯正治療を始める方も一般的になりました。

人前に出るお仕事をされている方、ご結婚予定の方、昔から歯並びの悪さを気にされている方など、矯正治療に興味はあったものの治療中のお口元が目立つことでなかなか治療に踏み込めなかった方、是非とも当院の矯正治療で治療中も目立たずに、美しい歯並びを手に入れませんか。

当院では患者様の口腔内の状態やライフスタイルに合わせて、お一人お一人に適した治療計画をご提案いたします。

目立たない矯正治療が気になる方はぜひ一度、当院までご相談ください。

結婚式に向けて行うエステをブライダルエステと呼ぶのと同様に、結婚式に向けて行う歯列矯正をブライダル矯正と呼びます。

ブライダル矯正では、前歯が出ていたり、八重歯があったり、デコボコしていたりなど、見た目に目立つところを優先的に直していきます。

結婚式という一生に一度の晴れの日を最高の笑顔で迎えられるように、当院でも精一杯お手伝いをさせていただきます。

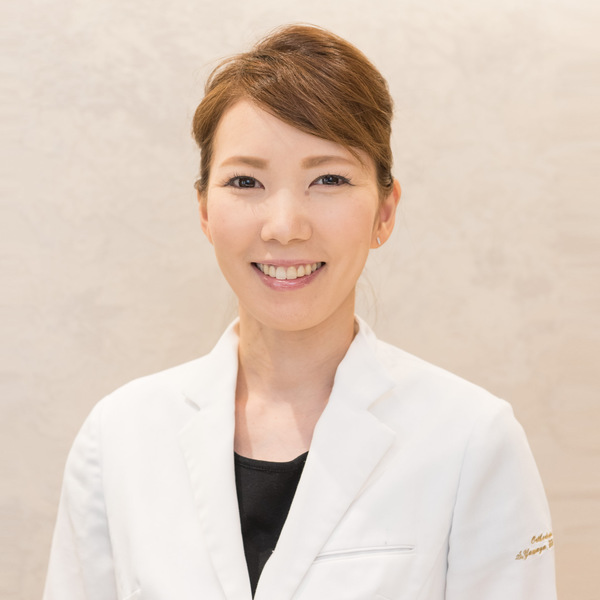

矯正専門医による矯正治療

当院の矯正治療は、矯正治療の専門医が担当させていただきます。

歯科矯正治療は、矯正歯科ならではの診断能力や治療技術を必要とするため、歯科医師免許取得後に矯正歯科を専門に学び臨床経験を積んできた、矯正治療専門のドクターによる治療が望ましいと考えています。

当院で取り扱う矯正装置について

当院で取り扱う目立たない矯正装置には以下のものがあります。

1.クリアブラケット装置

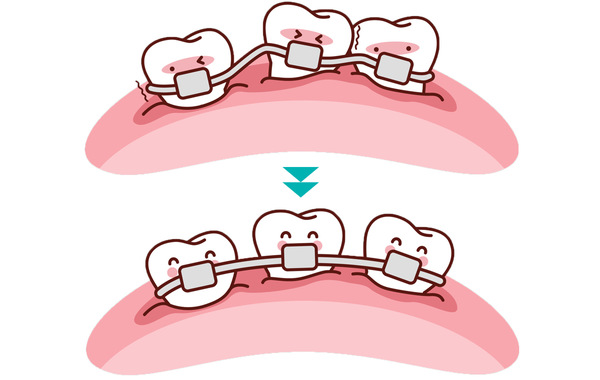

昔からある、矯正していると一目でわかる矯正装置はメタルブラケット装置といいます。この装置はそれぞれの歯の表面に金属製のブラケットという小さな装置を接着させ、ワイヤーを通すことで歯並びを整える力を加えて理想の歯並びに近づけていくものでした。

クリアブラケット装置とは、この金属製のメタルブラケットを目立ちにくいプラスチック製のクリアブラケットに変更したものです。

伝統的な矯正治療のため症例数が多く、マウスピース矯正では適用できないような難症例を含む、ほとんど全ての症例に対応できることが強みです。

2.マウスピース矯正

マウスピース矯正は取り外しのきくマウスピースを使用した矯正法です。 定期的に目標とする歯並びに一段階ずつ近付けたマウスピースに交換していくことで歯並びを整えていきます。

矯正装置が透明なマウスピースなので、目立たずに矯正治療を進めていきたい方に適した矯正治療法です。

また、装置に金属を全く使用しないため、金属アレルギーが心配な方の矯正治療にも適しています。

ただし、難症例などでは適用できない場合があります。

当院で扱うマウスピース矯正にはインビザラインとASOアライナーがあります。

-

インビザライン

マウスピースで顎全体の歯列矯正を行いたい場合に選択されるのがインビザラインという矯正治療法です。

治療に使用するマウスピースは透明で目立たず、目の前で会話をしていても気が付かれないこともあるほどです。 -

ASOアライナー

インビザラインよりも適応症例が限定されるマウスピース矯正です。

奥歯の噛み合わせに問題のない前歯部のみの歯列の不正や、1度矯正治療を行った後に後戻りして歯並びが少しズレてしまったり、すきっ歯の隙間を閉じたりするときに用いることがあります。

インビザラインに比べると矯正費用を抑えられることができます。 -

上顎はマウスピース+下顎はブラケット矯正といった矯正治療も選択可能

当院の矯正治療は矯正専門医が担当するため、上顎にはマウスピース矯正、下顎にはブラケット矯正のように片顎ごとに違う装置をつけて矯正を行うこともできます。

上顎でブラケット矯正を行うと、矯正治療をしていることが気付かれやすいですが、下顎のみだと以外にも目立ちにくいです。

3.裏側矯正(舌側矯正)

名前の通り歯の裏側にブラケットを装着するので、周りに気付かれず矯正治療を始めることが可能です。

ただし、装着時に技術力が求められるので、他の装置よりも費用は高くなります。

また、通常のメタルブラケットより約2~3倍の治療期間を要すること、歯の裏側に装置をつけるため、話すことに慣れるまでに半年~1年以上かかることがデメリットです。また、ブラッシングにも工夫が必要です。

4.部分矯正(MTM)

1本~数本の歯並びだけを整えたい場合に最適な治療法です。

全体的に行う矯正治療よりも短い期間で、費用も安く抑えることができるのが特徴です。

前歯の歯並びやデコボコだけを治したいと言うように、部分的に歯並びをきれいにしたい方には部分矯正での治療計画をご提案しています。

部分矯正でも、マウスピース矯正や裏側矯正などの見えない矯正との併用も可能なため、ほとんど誰にも気付かれることなく矯正治療を進めていただけます。

当院での矯正治療の流れ

-

- STEP01

-

ご相談

現在の歯並びについてのお悩みをお伺いします。気になることはご遠慮なくご相談ください。

-

- STEP02

-

検査

患者様の歯並び、噛み合わせ、顎関節の状態まで一通り検査します。

-

- STEP03

-

診断

検査が終わったらおおまかな治療計画を立てていき治療費のお見積もりを出します。

患者様とご家族の間で十分にお話し、ご判断していただいた後、治療方法を決定いたします。

-

- STEP04

-

治療開始

治療計画に沿って矯正治療を開始します。

-

- STEP05

-

治療間隔・治療期間

矯正装置の調整は使用する矯正装置によって異なります。1回の治療時間は30分ほどになります。

一般的な治療の目安は2~3年ですが、矯正方法や使用する矯正装置、治療の難易度によって治療期間は大きく変化します。

-

- STEP06

-

保定・経過観察

矯正装置が取れても治療後の一定期間は歯の後戻りを防ぐために経過観察を行います。

必要に応じて後戻り防止のための保定装置(取り外し可能)を装着していただきます。

抜歯・非抜歯の判断について

抜歯は、噛み合わせを整えるのに今あるスペースでは足りない場合に行うことがあります。

また顔貌との関連性も大きくあります。

重度の叢生や上顎前突、下顎前突に対して抜歯が適応されることが多いですが、患者様のご希望や口腔周囲筋の強さよっても診断が異なるため担当医とよく話し合って決めていきます。

抜歯のメリットは、歯が移動するスペースを設けることです。

歯を動かすスペースが十分にないまま抜歯せずに歯列矯正を行うと不格好な状態に仕上がったり、歯茎が下がってしまったりする可能性があります。

一方で抜歯のデメリットは、歯が移動するまでは抜歯した箇所に隙間ができてしまうこと、隙間分の距離があるので治療期間が長引く可能性があることです。

歯並びの状態によって、抜歯が必要にはなりますが、非抜歯という選択肢もあります。

重度の不正咬合の場合は難しいですが、比較的軽度な不正咬合の場合は歯を抜かずに治療を行うことができる可能性はあります。

しっかりと検査し患者様の口腔内を確認した上で治療計画を立てますので、お気軽にご相談ください。

医療控除について

矯正治療は自費診療になるため医療費控除の対象になるのか気になる方もいらっしゃいます。一定の条件はありますが、医療費控除の対象になる可能性があります。

その条件は「歯や口腔機能の回復」を目的とした歯列矯正であること、そこを踏まえて医師から歯列矯正が必要だと認められた場合です。

つまり、歯並びが悪く見た目を良くしたいから矯正したいという場合は、治療にはならないので医療費控除の対象にはなりません。

ただ、一般的に多くの人が歯並びの悪さによって見た目よりも噛み合わせが悪くなっていたり、発音に違和感がある人がほとんどです。

ほとんどの場合は医療費控除の対象となる可能性が高いので、不安な場合はご相談ください。

Invisalignインビザライン(マウスピース矯正)

当院ではインビザライン矯正を行っております。インビザラインとは、アラインテクノロジー社が提供している、全世界100カ国以上の国で治療実績が800万人を超えるマウスピース矯正です。(2020年1月時点) 日本でも多くの方がインビザラインによる矯正治療を受けており、現在世界で最も広く普及しているマウスピース矯正です。

当院でインビザライン矯正を受けていただくメリット

矯正専門医による矯正治療

当院の矯正歯科治療は、矯正治療の専門医が担当致します。本来歯科医師であれば、誰でも矯正治療を行うことができます。しかし、歯科矯正は緻密な診断能力や、治療技術などの専門的な知識が不可欠です。そのため、当院では歯科医師免許を取得後、矯正歯科を専門的に学び、臨床経験の豊富な矯正治療専門のDr.による治療を行っております。安心してお任せください。

矯正治療中の虫歯も当院で治療

矯正治療中に虫歯が発生してしまったり、歯周病になってしまった場合には、当院で治療することが可能です。病状の情報交換も院内で行うため、治療もスムーズに進みます。他の歯科医院に紹介状を持って治療に行っていただく必要もございませんので、患者様の負担も軽減されます。

インビザライン矯正の特徴

目立ちにくい

一番の特徴は、周りが付けている事に気が付かないほどの目立ちにくさです。透明で薄いマウスピースは見た目を気にする心配がございませんので、お仕事の時やお写真を撮るときなどでも、普段と同じように笑っていただけます。ワイヤー矯正のように金具も使用しませんので、金属アレルギーの方でも安心して治療を受けていただけます。

痛みと違和感が少ない

インビザラインのマウスピースは、特殊な素材で作られています。0.5mmほどの薄いマウスピースは装着中も違和感が少なく、慣れてしまえば日常生活に支障をきたしません。また、ワイヤーによる矯正治療では、固いワイヤーを使用し歯を引っ張って動かすため、どうしても痛みが強く出てしまいます。しかし、マウスピースによる矯正は、柔らかい素材で少しずつ歯を移動させていくので、矯正治療中の痛みが少ない傾向にあります。口内炎などの心配もほぼございません。

急な来院が不要

ワイヤー矯正では、食事中などに装置が外れたり、ワイヤーの端が頬に刺さったりした場合、急患で来院して頂くことが多々あります。一方インビザライン矯正では、装置が外れてしまう心配はございません。お食事も矯正前と同じようにお楽しみいただけます。インビザライン矯正は、お忙しい方にも最適な矯正治療法です。

虫歯になりにくい

インビザライン矯正は、装置の取り外しができる矯正治療法です。磨き残しによる汚れが器具に蓄積することもなく、フロスで歯と歯の間をお掃除することもできますので、虫歯のリスクも従来のワイヤー矯正に比べ激減されます。

精細なシミュレーション

インビザライン矯正では、アラインテクノロジー社独自の治療計画が立案されます。シミュレーションでは、コンピューターが設計、予測した治療の過程や、完成した歯並びが3Dによって作成されます。最終的な歯並びと治療途中の歯並びが確認できることにより、安心して治療を進めていく事が可能です。

治療の流れ

-

- STEP01

-

カウンセリング

初めに問診票の記入をしていただき、矯正専門医がお口の中を拝見します。その後、今の歯並びと咬み合わせの状況や、インビザライン治療の流れなどをご説明いたします。疑問点や不安なことがございましたら、お気軽にお尋ねください。

-

- STEP02

-

精密検査と診断

矯正治療を始める前に、治療の計画を立てる為の精密な資料を取っていきます。この精密検査には虫歯や歯周病がないかどうかのチェックや、お口の中とお顔の写真撮影などが含まれます。また、矯正治療では骨の情報も重要な為、数種類のレントゲン撮影も行います。矯正治療が円滑に進むように、収集したデータから担当医師が分析と診断をした後、治療計画のご説明をいたします。

-

- STEP03

-

お口の中をスキャン

診断後、インビザラインを作製するために歯型を採ります。当院では粘土のような材料を用いた方法ではなく、iTero Element(アイテロエレメント)という、3Dスキャナーでの歯型採りを行っております。材料を使用しないため、息苦しさや気持ち悪さはございません。歯型の変形もなく、材料を使用した歯型採りよりも正確なデータを採取することができます。この精度の高さは精巧なマウスピースの完成と、スムーズな治療進行に必要不可欠です。また、iTero Elementはスキャン後すぐにデータがコンピューターに取り込まれますので、マウスピース作製依頼までの時間が短縮されます。これにより、従来の方法に比べ早く矯正治療をスタートすることが可能です。

-

- STEP04

-

お口の中をスキャン

スキャンからマウスピースの完成までは、約1~2カ月程お時間がかかります。データを基にアラインテクノロジー社で作られるのが、カスタムメイドのマウスピースです。来院していただいた際、マウスピースを試適し、患者様ご自身での取り外しができるかどうかをチェックいたします。問題がない場合、装置のご説明をさせていただき、その日からインビザラインによる矯正治療がスタートします。約1~2週間おきのマウスピース交換と、1日20時間以上の装着をおこなっていただきます。

-

- STEP05

-

通院

1カ月~2カ月に一回来院していただき、計画通りに歯が動いているかどうかの確認をさせていただきます。追加のマウスピースがある場合、随時お渡しいたします。

インビザライン矯正に関するQ&A

- マウスピースを装着した状態で会話は問題なくできますか?

- 装着した当初は発音する際、どうしてもマウスピースの淵に舌が当たり、喋りにくくなります。しかし、インビザラインのマウスピースは、柔らかくフィット感に優れており、口腔内と馴染みやすい素材でできています。そのため、多くの方が1週間ほどで、装着していない時とほぼ同じようにお話しできるようになります。

- マウスピースを交換するだけで、本当に歯が動くのですか?

- インビザラインのマウスピースは、精密検査で収集したデータを基に、アライン社のコンピューターが作製します。その緻密な設計で作られた密着性の高いマウスピースが、歯に対して持続的にしっかりと矯正力を加えるため、マウスピースのみでも歯を動かす事ができます。しかし、マウスピースの装着時間が短いと、歯は計画通りに動きません。それにより、マウスピースの使用時間は十分に守っていただくようお願いしております。

- 治療費はほかの矯正方法よりも高いですか?

- インビザライン矯正は、実績もあり最新の技術が用いられている為、他の矯正方法よりも費用が高めになっております。しかしインビザライン矯正には、他の矯正では得られないメリットが数多くありますので、矯正治療を行う際にはインビザラインを選択する方が多くいらっしゃいます。

- 治療後、後戻りは起こりますか?

- ワイヤー矯正などと同様に、インビザライン矯正にも後戻りが起こります。治療後の後戻りを防ぐためには、リテーナーという保定装置を装着することが重要です。この保定期間中にリテーナーの装着を怠ると、歯は元の場所に戻ろうと動いてしまいます。動かしたばかりの綺麗な歯並びを維持するため、リテーナーは指示通りにお使いください。治療後は後戻りの早期発見や歯の健康管理のためにも、定期的な通院をして経過観察を受けて頂くことをおすすめいたします。

Biting treatment噛み合わせ治療

噛み合わせの大切さ

私たちが普段何気なく行っている些細なクセや習慣が、知らず知らずのあいだに歯や顎にダメージを与え、身体に様々な影響を与えていることがあります。

例えば、日中の食いしばりや睡眠中の歯ぎしり。

通常、脳は歯や顎に負担を与えないように噛む力に制限をかけていますが、日々のストレスなどによって食いしばりや歯ぎしりが起こると、固い食べ物を食べるときの約8倍の力が歯や顎に加わります。

こうした習慣が継続されることにより、しだいに歯や顎へのダメージが蓄積され、顎関節や噛み合わせに問題を引き起こします。

「顎に違和感がある」「慢性的な頭痛や肩こりを抱えている」という方は、当ページで紹介する内容をぜひ参考にしてください。

悪い習慣が噛み合わせに悪影響をおよぼす

噛み合わせの悪化を招く3つの習慣

噛み合わせが悪化する原因の多くは、私たちが普段何気なく行う習慣によるものであると考えられています。特に、下記のような習慣のある方は、普段から十分に注意して対策していく必要があるでしょう。

-

1.ストレスなどによる歯ぎしり・食いしばり

過度の緊張やプレッシャーを感じると、無意識に口周りの筋肉がこわばり、睡眠中や日中に食いしばりや歯ぎしりを引き起こします。これらの習慣が継続的に繰り返されると、歯に負担が生じて噛み合わせが悪化します。

-

2.姿勢の悪さ

バッグをいつも決まった方の肩に掛けている、決まった方の足を上にして足を組む、睡眠中にいつも同じ方向を向いて寝ているといったクセのある方は要注意です。こうした姿勢が継続されると、身体が徐々に歪んでいき、噛み合わせにも影響が現れることがあります。

-

3.頬杖や噛み癖などの癖

あなたはテレビを見るとき、いつも決まった方向に向いて頬杖をつき、画面を見てはいないでしょうか?こうしたクセは、顔の一部へ継続的に力が加わることで、骨が変形して噛み合わせが悪化する可能性があります。また、食べ物を右の歯で噛むことが多い、といった噛みグセにも注意が必要です。

噛み合わせの悪化がもたらす6つの悪影響

悪い習慣によって噛み合わせが悪化すると、次のような悪影響が現れる場合があります。

-

1.虫歯になりやすい

噛み合わせが悪化すると虫歯になりやすくなります。通常、歯は噛むときに歯と歯がぶつかり合うことで、ある程度の汚れを自然に落とす特徴があります。しかし、噛み合わせが悪いと、歯の当たる面積が小さくなり、汚れが十分に落とされず、虫歯になるリスクを高めます。

-

2.歯周病になりやすい

噛み合わせが悪いと、噛んでいる歯に負担がかかり、歯周病の可能性を高めます。人は30歳を過ぎるあたりから身体の抵抗力が低下するため、歯周病リスクはさらに高まります。

-

3.しっかりと歯科治療を行うことが難しい

歯が凸凹している、もしくは斜めになっているなど、噛み合わせが悪い方はブラッシングが困難になり、同時に歯科治療も難しくなります。

-

4.顔に歪みが出やすくなる

片方の歯だけで噛むクセが習慣化されると、顔の筋肉(表情筋や咀嚼筋)がバランスを崩して顔が徐々に歪んできます。また、顔の筋肉の下にある骨は、筋肉の厚みによって変化します。そのため、結果的に顎の形も変形してしまう恐れがあります。

-

5.頭痛になりやすい

噛み合わせが悪いと、顎の関節から頭の横につながる筋肉(側頭筋)が緊張し、頭痛を誘発する場合があります。

-

6.肩こりを引き起こしやすい

噛む筋肉がバランスを崩すと、首や肩にかけて繋がっている広頸筋(こうけいきん)に負担がかかり、肩が凝りやすくなります。

噛み合わせの治療法

当院の噛み合わせ治療では、噛み合わせの悪化によって生じる様々な症状を緩和・改善する治療を行います。噛み合わせが悪くなってしまった原因によって、治療方法も異なります。

まずは問診と検査によって噛み合わせが悪化した原因を特定し、患者様1人ひとりに合った最善の治療プランを考えていきます。

セルフケア

歯ぎしりや食いしばり、うつぶせ寝、頬杖、猫背など、日常的な習慣やクセが原因となって噛み合わせが悪化している場合、普段の生活習慣を見直すセルフケアを行っていただきます。

基本は「顎に負担をかけないこと」を意識してもらい、食いしばりや歯ぎしり、頬杖といったクセが出ないように心がけてもらいます。また、片方で噛むクセのある方は、両方の歯で均等に噛むように注意していただきます。

さらに、顎の筋肉の緊張をほぐし、関節まわりに加わった負担を解消するためのマッサージやストレッチ方法についてもご指導いたします。

鎮痛剤・消炎剤の処方

顎関節への負担が大きく、開口時に痛みが生じたり、炎症が起きている場合には鎮痛剤や消炎剤を服用していただきます。これにより、慢性化した炎症を抑え、痛みを緩和します。

スプリント矯正

シリコンやレジンでできたマウスピースを装着し、顎の正しい位置を身体に覚えさせることで、顎関節にかかる負担を減らし、噛み合わせを修復します。

マウスピースによる治療

睡眠中の歯ぎしりによって歯の摩耗することで噛み合わせが悪化している場合、これ以上歯が擦り減らないようにマウスピース(スリープスプリント)で保護する治療を行います。

また、摩耗の激しい方には、仮歯や矯正、セラミックなどを使って擦り減った部分を補填する治療を行う場合があります。